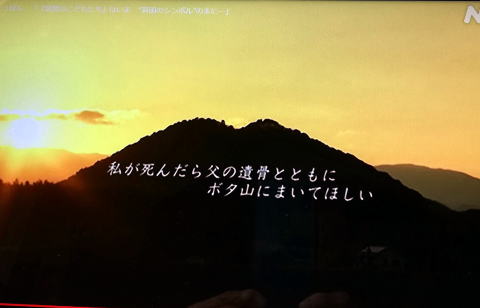

「私が死んだら父の遺骨とともにボタ山にまいてほしい」

NHKテレビ「目撃!にっぽん」『「筑豊のこどもたち」はいま”貧困のシンボルの末に』(2020年12月20日放映)

1960年、写真家・土門拳が出版した「筑豊のこどもたち」は、炭鉱閉山で大量の失業者が溢れる福岡県筑豊でこどもたちにレンズを向けて、貧困のどん底を世に知らしめた写真集である。この番組は、貧困のシンボルとなった子どもたちは、その後の人生をどう生きたか。当時被写体となった200人を訪ね歩くドキュメンタリーである。

その一人、土門拳がレンズで追い続け、表紙のカットにも使った当時10才の少女がいた。ボロボロのムシロを敷いた炭住に幼い妹と一緒に暮らし、電気の止められた家ではろうそくの灯りで夜を過ごした。母は遠くに出稼ぎに出たまま帰らず、父は二人の姉妹を可愛がりながらも44才で死んだ。

その一人、土門拳がレンズで追い続け、表紙のカットにも使った当時10才の少女がいた。ボロボロのムシロを敷いた炭住に幼い妹と一緒に暮らし、電気の止められた家ではろうそくの灯りで夜を過ごした。母は遠くに出稼ぎに出たまま帰らず、父は二人の姉妹を可愛がりながらも44才で死んだ。

番組はようやく、太平洋に面したある港町で、60年後のこの少女が健在であることをつかんだ。結婚して3人の子どもの母になったという。番組はこの女性への取材は叶わなかったが、70代になった母親に代わって娘さんは次のように話したという。

「写真集のことも筑豊のことも母が口にすることは一切ありません。今まで一度も筑豊に戻ることもありませんでした。」そして娘さんはこう続けた。

「母は私たちにいつも言い続けていることがあります。それは

「私が死んだら父の遺骨とともにボタ山にまいてほしい」」

昨年(2020年)12月20日(日)、愛媛県久万高原町に泊まった宿の部屋で、朝食の時間を待つ間、点けたテレビ映像に目を奪われた。あの時に観た写真が映し出されていた。それは遙か昔、東京の某デパートの

催し会場で開かれていた写真展にふらり立ち寄り(多分、時間潰しだったと思う)、1枚1枚の写真を観ているうちに涙が止まらなくなってしまった。とりわけ衝撃的だったのは、小さな姉妹が、ボロボロの暗い部屋の中で、マッチでろうそくに火を点けている1枚で、写真を前にして思わず慟哭した記憶がある。その写真展は、1950年代の終わり、日本のエネルギー革命によって閉山に追い込まれた北九州の炭住の子供たちをカメラで追った土門拳が、1960年に「筑豊のこどもたち」と題して写真集を出版した後のオリジナル版の展示だった。

催し会場で開かれていた写真展にふらり立ち寄り(多分、時間潰しだったと思う)、1枚1枚の写真を観ているうちに涙が止まらなくなってしまった。とりわけ衝撃的だったのは、小さな姉妹が、ボロボロの暗い部屋の中で、マッチでろうそくに火を点けている1枚で、写真を前にして思わず慟哭した記憶がある。その写真展は、1950年代の終わり、日本のエネルギー革命によって閉山に追い込まれた北九州の炭住の子供たちをカメラで追った土門拳が、1960年に「筑豊のこどもたち」と題して写真集を出版した後のオリジナル版の展示だった。1959年から1960年の日本は、資本家と労働者、政府と学生や大衆、政治的右派と左派とが激しくせめぎ合うまさに激動の年だった。中でも三井鉱山の企業整備による労働者の指名解雇は、さながら総資本対総労働が対立する三池闘争となり、岸内閣がすすめた新安保条約の発効阻止の大衆行動は大きなうねりとともに激烈となり、ついには6.15統一行動(国会デモ)で、東大生樺美智子が死亡した。社会党委員長浅沼稲次郎が日比谷公会堂で行われた演説会で右翼の青年に刺殺された事件も1960年10月のことである。

あらためて人にとって「ふるさと」とはどんな存在なのだろう?と考えてみる。たとえそこで、悲しくて、苦しくて、辛く惨めな過去があったにせよ、人はなぜ、ふるさとに惹かれるのだろうか、と。

室生犀星「抒情小曲集」小景異情(その二)

ふるさとは遠きにありて思ふもの

そして悲しくうたふもの

よしや

うらぶれて異土(いど)の乞食(かたい)となるとても

帰るところにあるまじや

ひとり都のゆふぐれに

ふるさとおもひ涙ぐむ

そのこころもて

遠きみやこにかへらばや

遠きみやこにかへらばや